2025年度 連合北海道・航空連合北海道 「北海道に対する航空課題に係る要請及び意見交換会」を実施

【連合北海道・政策情報No.4(2025年5月16日)】

連合北海道 要請書手交の様子

(右:藤嶋航空港湾局長、左:荒木副事務局長)

2025年5月9日(金)、連合北海道と航空連合北海道は、「北海道に対する航空課題に係る要請及び意見交換会」を実施し、北海道に対し要請を行った。

航空関連産業を取り巻く状況や道内空港における課題については、本要請内容を踏まえ、連合北海道の政策・制度実現に向けた取り組みの一環として道及び中央省庁要請においても意見反映していく。

航空連合北海道 要請書手交の様子

(右から丹野航空課長、航空連合北海道松本会長、航空連合北海道滝谷事務局長、航空連合北海道松村副会長、航空連合赤池副事務局長)

冒頭、連合北海道の荒木副事務局長が藤嶋航空港湾局長に「2025年度 北海道に対する航空課題に係る要請書」を手渡した後、航空連合北海道の松本会長が丹野航空課長に同要請書を手交した。

続いて、荒木副事務局長が「日本は円安などの影響を受け、エネルギー原材料の価格が高騰し急激な物価高となっている。市民生活はもとより、航空関連産業においても厳しい状況にある。また、人手不足が深刻化している。このような中、コロナ禍の行動制限がなくなり、円安もインバウンドを取り込む追い風となって、2024年度の新千歳空港の旅客数は過去最多の2,482万人という報道もあった。需要が回復しているものの、航空機の誘導や手荷物預かりを担うグランドハンドリングの人材確保は喫緊の課題である。道としても第3期北海道創生総合戦略において、航空ネットワークの充実・強化を掲げ、国内・国際線ともに大幅な利用者数増を目標に掲げている。さらに、北海道エアポートは今後5年間で新千歳など運営する7空港に総額1,200億円を投資するといった中期事業計画をまとめた。このような情勢を踏まえ、航空産業を支える従業員にとって働きやすい職場を整備していくとともに人材の確保・育成、定着を図るため、人への投資が極めて重要である。道としてもHAPをはじめ、関係機関への働きかけをお願いしたい」などと挨拶した。

次いで、藤嶋航空港湾局長が「昨今の航空を取り巻く状況については、航空需要が国内・国際線ともにコロナ禍前とほぼ同水準に推移している。一方で、リモートワークの普及によりビジネス需要が減少している。加えて、グランドハンドリングや保安検査場の人材不足の課題は続いている現状にある。空港の受入体制強化に向けた施策についても引き続き展開していく必要がある。道では昨年度、市町村が航空会社と連携して実施する空港の利用促進や、地域振興に関する事業支援、空港業務に関する認知度の向上を図るために若年層を対象とした航空教室などの取り組み支援、道内空港におけるネットワークの拡充といった取り組みを実施してきた。今年度においても需要創出の取り組みについては、2次交通や貨物の実証実験などを含む様々な取り組み支援を継続していくほか、受入体制強化の取り組みについても将来の空港を支える人材を安定的に確保するため、小中高生や保護者、教員などを対象とした取り組みへの支援を継続していきたい。この度の要請については、今後の道の施策を検討するうえで有益なものと考えている」と述べた。

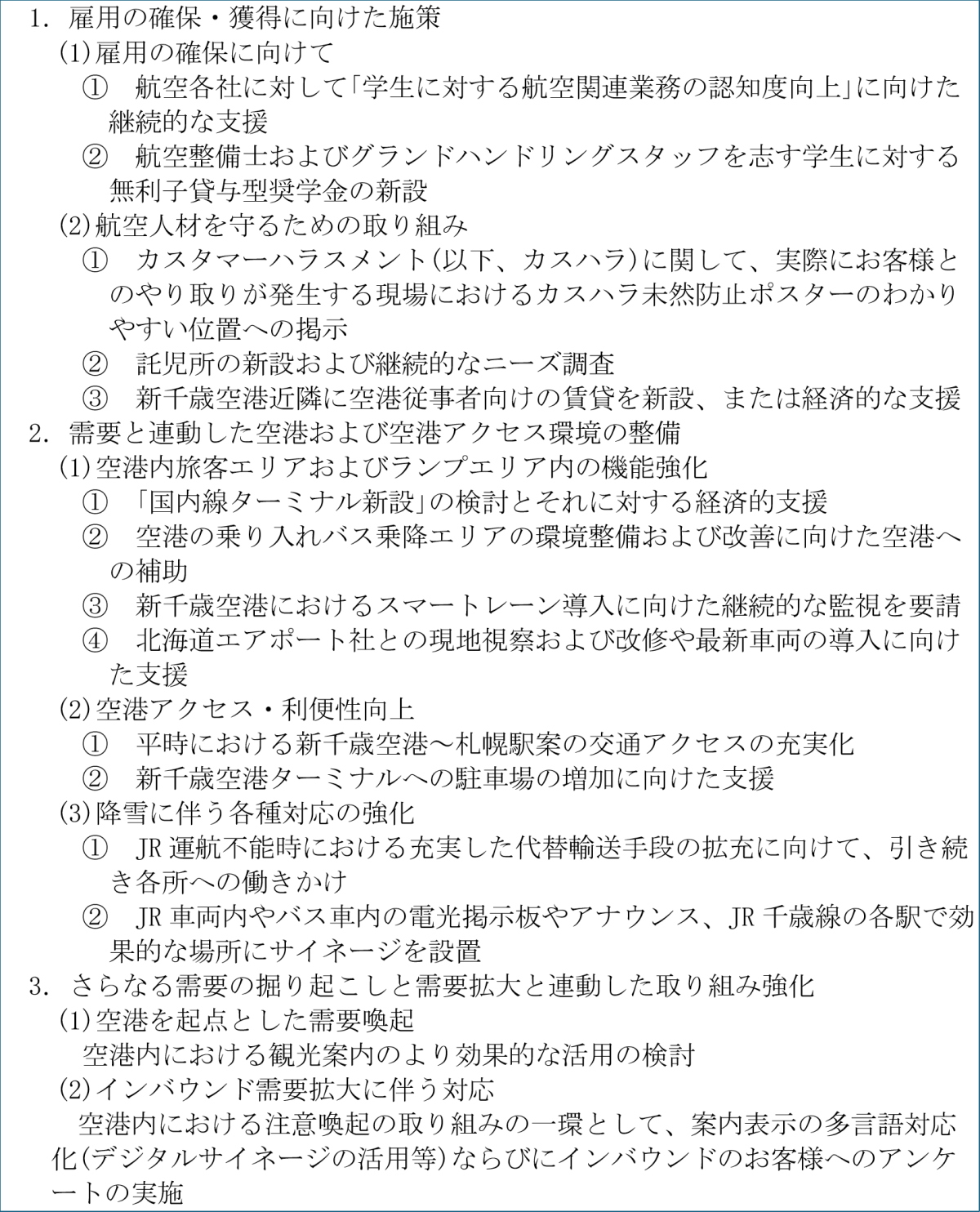

具体的な要請内容については、次の15項目となる。

次に、要請項目に沿って順次、道からの回答後、意見交換を行った。

意見交換会全体の様子

雇用の確保・獲得に向けた施策について、道からは「学生に対する航空関連業務の認知度向上に向けた継続的な支援については、若年層向けの航空業務の認知度向上や職業観の早期形成に向けた取り組みへの支援事業として令和7年度も事業を継続予定となっている。また、エアラインや自治体を対象に各地で航空教室や職場見学、遊覧飛行、搭乗体験などといった事業も含めて空港に関心を持ってもらうよう取り組みを行っている」(丹野航空課長)、「グランドハンドリングの人材数については、新千歳空港に新たなグラハン会社が2社進出しており、コロナ禍前よりも相当上回っている実態にある。人材不足が変わっていないところは地方空港である。新千歳空港は国際線がほぼ開設することに併せて就航を断ることのないよう、HAPやエアラインも含めて体制強化を協力し合っている。新千歳と他の地方空港との人材確保のバランスが難しいことから、今年はHAPと地元自治体が協力しながら函館・旭川空港に人材の拠点をつくり、帯広・釧路空港などにも派遣できる仕組みを、HAPと地元自治体と道の三位一体で今年度から取り組む」(丹野航空課長)などと回答した。加えて、「航空整備士およびグランドハンドリングスタッフを志す学生に対する無利子貸与型奨学金については、航空業界に特化した奨学金は難しい。道が直接、奨学金の支援を行うケースでいえば、地域医療確保の観点から地域の医療機関に勤務することを条件とした奨学金制度を唯一実施しているが、特定の業界だけを支援することは道として手を付けにくい。日本航空大学校を対象としている奨学金などを活用していただきたい」(丹野航空課長)と答弁した。これに対して、航空連合北海道の滝谷事務局長が「道内の航空関連産業に勤務し続けたい方のほとんどが勤務地を新千歳に希望しており、他の地方空港で勤務するグランドハンドリングスタッフなどは、希望した新千歳で採用されずやむなく他の地方空港に勤務している方も少なくない。函館・旭川空港をハブにした人材派遣については道の関わり方をはじめ、今後どのような取り組みが予定されているのか」と投げかけた。丹野航空課長は「実行委員会を立ち上げて、それぞれがお金を出し合って支えるといった仕組みとなる。今後も立ち上がった実行委員会に参画し実績をみていくことになる」と答えた。続けて、連合北海道の永田総合政策局長は「今年4月から第3期北海道創生総合戦略で令和11年までに国際線利用者数を410万人以上、国内線を2,671万人以上としたKPIとなっているが、HAPの中期事業計画では令和11年までに国際線が693万人、国内線が2,730万人となっており、目標に掲げる利用者数が342万人もの相違がある。これについて、道としての受け止めを伺いたい。また、HAPの目標数も照らして考えた場合、グラハンを含めた人材確保の体制をより強化すべきではないか」との質問に対し、丹野航空課長は「道の施策でグラハンに直結することでいえば、移住者向けに空港業務を紹介するセミナーの開催や地方空港への体制構築など、様々な取り組みを行っている。KPIについては、HAPが目標を立てた時期と全く異なることから一概に比較できず、乖離はやむを得ないと考える。道のKPIは、2018年に作成した『北海道航空ネットワークビジョン』において、13空港の国内線・国際線の利用者が2030年でどこまでいくかの数値目標を立てたものである。今年3月末にHAPが発表した数値は、HAPがコミットする7空港における数値目標であると理解している。道が立てた数値目標は2025年にすでに達成している状況にあるが、2030年までにこの数値が下回らないよう、道としても引き続き取り組みを継続していくとともに、HAPが立てた目標についても、道として寄り添って協力するなど連携を図っていきたい」と述べた。

カスハラ未然防止ポスター掲示については、「道として『北海道カスタマーハラスメント防止条例』に基づく取り組みを推進するとともに、『新千歳空港出入国体制強化WG』(事務局はHAP)に参画し、カスハラ防止の効果的な取り組みが進められるよう、HAPや国、グラハン等関係事業者と連携していく」(竹内空港戦略担当課長)と答えた。これに対し、永田総合政策局長は「新千歳空港をはじめ、道内各地の空港に(カスハラ防止に向けた注意喚起の)啓発ポスターの作成・配布の要請しているところであり、ポスターの掲示は必ず実行してほしい」と再要請した。道からは、「ポスターはどこに掲示するイメージですか。空港内での掲示を道にお願いするということですか」(丹野航空課長)との質問があった。滝谷事務局長は「各航空会社が空港カウンターなどに掲示するなどの対応を図っているものの、カスハラが発生してしまう状況にある。道としても、例えば、検査場や到着ロビー近辺などにポスターを掲示するなど、より一層『見える化』していけば、今後、カスハラ防止の法制化にも繫がっていくのではないかと期待している」と述べるなど、活発な意見交換が行われた。

最後に、航空連合本部の赤池副事務局長が「航空関産業は、安全を第一に担保するという部分では専門性の高い人材の集まりである。こういった人材の雇用を守ることによって、この産業で働きたい・働き続けたいと思う方を継続的に確保し、育成していくことが重要となる。丹野航空課長からは、コロナ禍前に比べると人材が増加しているという話もあったが、現場の感覚からすると、就航便の増加や利用者増加に伴う人材不足感は否めない。加えて、若年層の早期離職をはじめ、あらゆる資格が必要となる航空整備士やグランドハンドリングスタッフは長期勤続が求められるものの、ライフイベントなどで早期離職する方が多く見受けられる。したがって、中堅層以上の負担感も高まっており、まだまだ人材不足を実感している状況にある。この業界において早期離職を減らし、長期に渡って働き続けていけるのかという問題は、各航空会社が取り組むべき重要な課題となる。道庁としても引き続き、HAPと連携し、航空関連産業の認知度向上への施策や、航空教室の開催などについて前向きに検討いただきたい。本産業は、北海道の地方経済にも影響をもたらしていると強く認識している。今回の要請内容は、航空業界で働く仲間の声を集めたものであるということを受け止めていただき、今後の施策に生かしていただきたい」と締めくくり、閉会した。

以上